『萌の朱雀』の撮影当時、西吉野村(現・五條市)にて ⒸWOWOW+BANDAIVISUAL

奥大和という言い方がいつから根付いたのかわからない。そう呼ばれるずっと前から、何故か「奥大和」を示す界隈に出かけては、地域のおっちゃんやおばちゃんと話し、そんななんでもない会話から、自身の映画の構想や、もっと言えば人生哲学のようなものを学んだ。

1995年の暮れ。

当時はまだ西吉野村で、現在は市町村合併により五條市となった平雄地区には「山行きさん」と呼ばれるキコリのおっちゃんたちが居た。あれから25年の月日が流れるうちに、ほとんどのおっちゃんは他界し、山を守る人の数は極端に少なくなった。

このままでは、村が消滅してしまうのではないかと思うほどの限界集落になってしまったこの地区には、戦時中に親鸞聖人の御影が疎開していた記録が残されるほど立派なお寺がある。現在は無人となって村に暮らすおっちゃんたちが守っている。

そんな平雄から人が居なくなってしまうのはとてもしのびないと思い、5年前に五條市とこの在所の人々とお話をして、この地で撮影した「萌の朱雀」の名前にちなんだ「萌桜祭り」を開催しないかと打診した。最初はどこの誰かもわからない人がやってくるのは嫌だと拒否していた村人も、丁寧に話を進めてゆくうちに、心を開いて同意してくれた。

最初の年は彼らも様子を伺っていたようだが、2年目からは寺を解放して、訪れる人に場を提供してくれた。臼をチェーンソーで作ってしまうおっちゃんは、みんなにその臼で餅をついて振舞ってくれた。

毎年一本の桜を植えてゆこうという計画も今年で5年目を迎える。そんな中、今年の「萌桜祭り」は新型コロナの影響で中止となってしまった。

それでもおっちゃんたちの口からは、「また桜の咲く時に待ってるわえ」と「萌桜祭り」を心待ちにしてくれる声が聞かれるようになった。一昨年あたりからは、このおっちゃんたちの息子さんらが手伝いに来てくれるようになって、村を出て街で暮らす家族が寄り会える日にもなっている。「萌桜祭り」に集う他所の人、村の人、五條市役所の人、様々な立場の人が、同じものを食べ、笑い合う顔に私は安堵する。土地の力だなと思う。

—

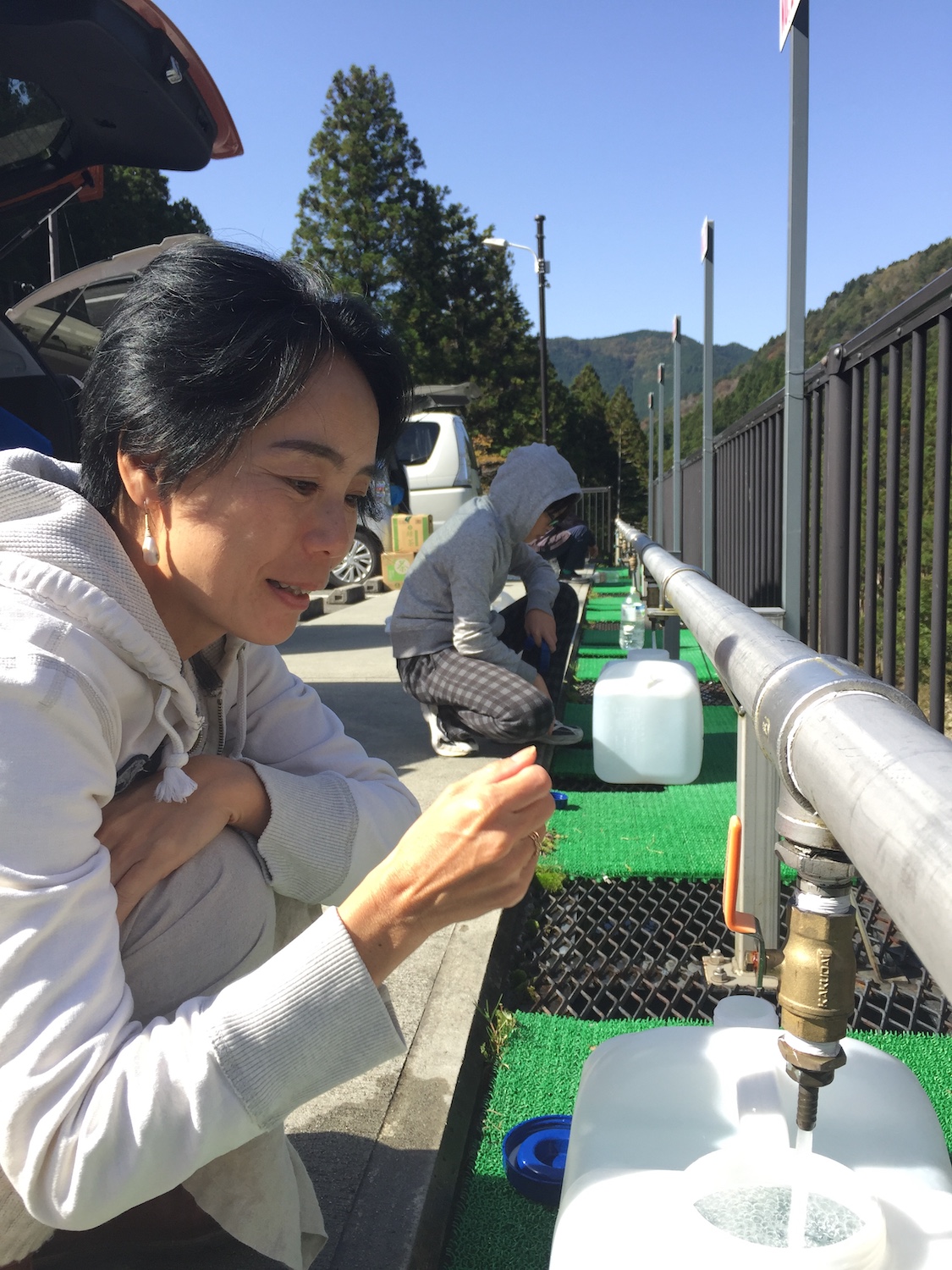

天川村の山から湧き出る清水は通称「ごろごろ水」と呼ばれ、長い間この地域の人々の生活用水となっている。

この水はPHが高く、たとえばクリップのようなものを浮かべて数ヶ月置いても錆びないのだ。それはつまり、常時飲んでいると体内も酸化しにくくなるということ。「人間の体のほとんどは水分でできているのだから」と、ある時期、その水を日常に取り入れることを決心した。以来、我が家の飲料水はこの「ごろごろ水」である。

10リットルのポリ容器を10個ほど車に積んで、1〜2ヶ月に一度、天川村に水を汲みに行く。息子は幼い頃からこの水が大好きで、ほとんど病気知らずだ。旅行などに行ってレストランで出される水を飲むと、早く家の水が飲みたいと言う。水の味がわかる10代も珍しいと思うが、それほどに、このごろごろ水は美味しいのだ。

「朱花の月」という映画を準備している頃に、「奈良に暮らしているなら、大峯奥駈道は歩くべきだ。あの景色を見た方がいい」と教えられ、女人禁制の部分はスキップして、2泊3日の登山を経験したことがある。

2000メートル級の大峰の山々は、立ち込める霧に覆われ神秘的だ。私は自分の肉体がこの山に耐えられるだろうかと覚悟をしながら歩いていた。目をみはる光景も、写真には一切納めず、まなこに焼き付けた。

その記憶の中にある、岩の隙間を「ごろごろ」と音を立てながら流れ落ちるこの水が、体内を満たしてくれているとしたら、こんなに素晴らしいことはない、とその時悟った。ああ、奈良の奥深さよ。それ以来、大峰から湧き出る水を汲みに行き、温泉に浸かって帰って来るという天川村への日帰り旅を続けている。

—

先の西吉野のおっちゃんから言われた印象的な言葉がある。

ワシらにはこの土地があるで。どんなことがあっても、芋作って生活できるわ。

当時はその言葉の意味がいまいち把握できていなかった私も、コロナの時代を生きて、その意味を実感している。お金だけが頼りになりがちな都市部にはない考え方。

天川の水を汲んだ帰り道、丹生川上神社に立ち寄る。ここの宮司様はいつも日本人の暮らしや精神性の素晴らしさを伝えてくださる。「言挙げせず」という言葉を用いて、自らの欲望だけを言葉にすると、悪い結果につながると教えられる。まさに今の時代を生きる私たちにもう一度他者を受け入れる考えを改めさせてくれる。

かつて桜の時期にまだ元気だったおっちゃんの元に、柿の葉寿司を買って出かけたことがある。おっちゃんは何も言わずに一緒に桜の木の下でお寿司を食べてくれた。そして最後に「河瀬さんにはまだ時期が来てへんだけや、桜の時期に柿は食えへんで」と笑顔で言ってくれた。その頃、自分の居場所に悩んでいた私にとって、それは生涯忘れられない言葉となった。

自然とともに生きる奥大和の人々の知恵に、私は今もなお育まれている。

Writer|執筆者

映像作家。奈良を拠点に映画を創り続ける。代表作は『萌の朱雀』『殯の森』『あん』『朝が来る』。「なら国際映画祭」エグゼクティブディレクター。2025年大阪・関西万博プロデューサー。