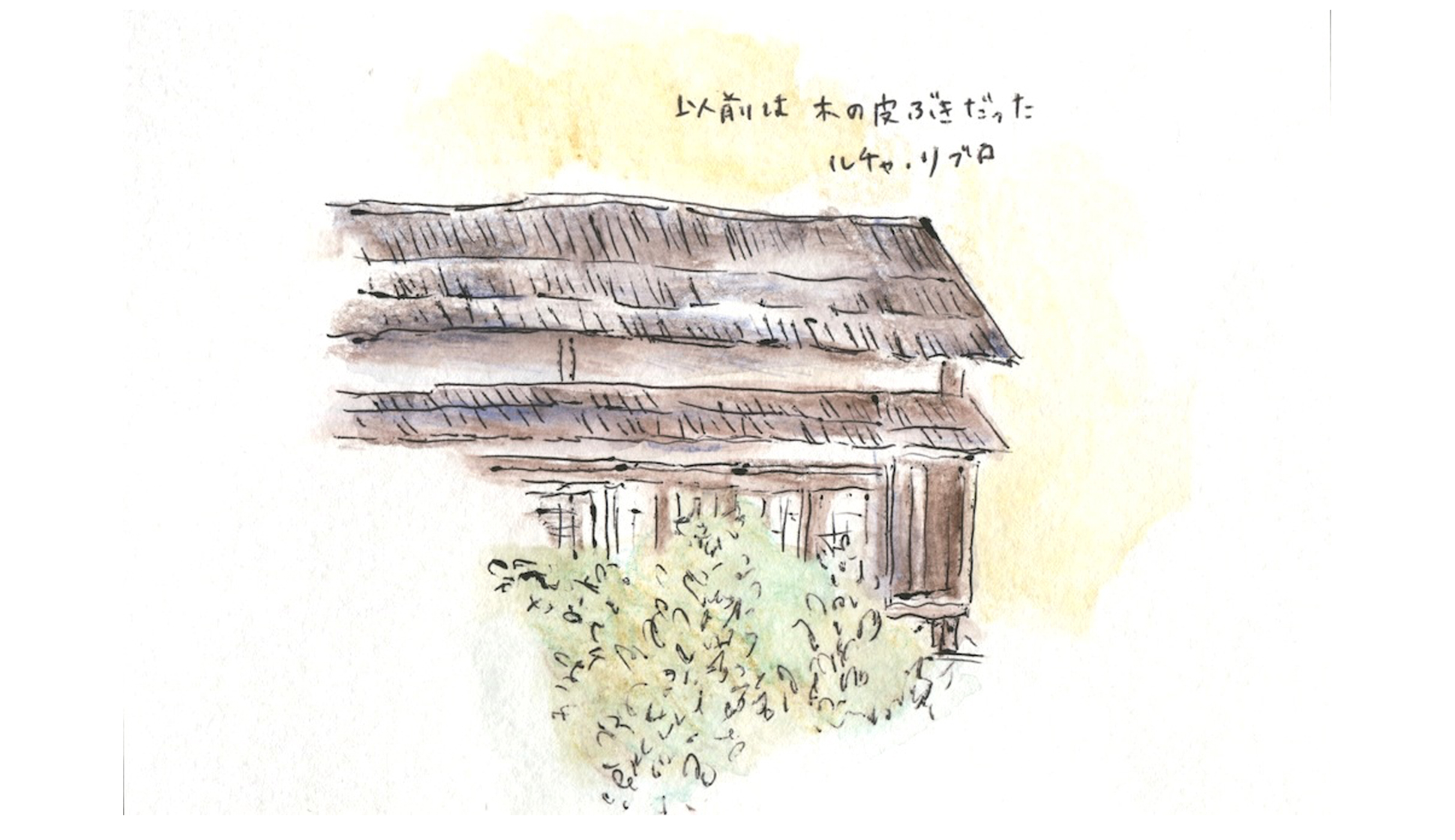

奈良県東吉野村には、和菓子屋がある。村に一軒だけの和菓子屋だ。「御菓子司 西善」は江戸後期の創業以来、当代で3代目を数える老舗である。

東吉野村は人口1,700人の山里であり、そのような僻地で3代続くには、並々ならぬ苦労や、創意工夫があるに違いない。そんな思いで、当代の西林宗幸さんにお話を伺った。

西林さんは京都で修行の日々を過ごし、この東吉野村へ戻ってこられ、現在の西善の骨格をつくった。それまでのパッケージや名称を一新し、より和菓子屋らしく整えたのだ。看板商品である「杣づと(そまづと)」は栗羊羹。「杣」は人の手が入った山、「づと」は包むもの、お土産といった意味がある。山里からの贈り物といったニュアンスの名称で、粋である。

それ以外にも、「いつべ最中」や「さきがけ」という巴焼きがあり、なかでも面白いのは「玄冬花」という水羊羹で、新小豆のでる時期(11月立冬より奈良お水取りが終わる頃まで)だけつくる羊羹がある。小豆そのものの味と、寒の水の清々しさ、夜間の冷え込みで固める寒天の歯ざわり。どれを取っても比類ない。

食べてみれば分かるのだが、西善の御菓子は、どれも真っ当な味がする。何故なのか、西林さんは「小豆から餡を炊くこと。それにつきる」と教えてくれた。どの御菓子にも使われる餡は、その製品ごとに、小豆から炊いて、それぞれに合う餡へ炊き分けていく。だから、どの御菓子も、その御菓子らしく、際立った味につながる。

炊いてある状態の餡を仕入れているお店も多い中、小豆から餡を炊く、当たり前のことを淡々と続ける西林さんは、とても素敵だ。 それは、東吉野村を流れる清流にも似ている。 何万年の時間を、いともたやすく超えてそこにある。そんな東吉野だから生まれた和菓子屋なのかもしれない。

今、山里の和菓子屋に新しい動きがある。 若き4代目が大阪の老舗和菓子店で修行の日々を過ごしており、次の代を引き継ぐ準備に余念がない。週の内何日か、東吉野に戻ってこられ「西善」の工房で、自分の御菓子をつくり出している。

彼もまた、当代であるお父上と同じように、小豆から炊いた餡を武器に、西善の新商品「明神焼き(どら焼き)」を生み出した。

「行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」。

東吉野村は、これから寒い冬を迎える。

今朝も西善の工房からは、小豆を炊く湯気が立ちのぼる。

Writer|執筆者

合同会社オフィスキャンプ代表。1975年、大阪府生まれ。2006年、東吉野村に移住し、デザイナーとして様々な企画・ディレクションを手がける。村内外をつなぐパイプ役として、東吉野村を拠点に活動中。