東京から曽爾村に住まいを移して数か月が過ぎた頃。久しぶりに帰省すると、複数の友人から「肌つやが良くなったね」と驚かれた。一昨年の夏のことだ。その変化に自覚はなかったけれど、片道1時間半かけて満員電車で通勤していた会社員時代に比べれば、日常的に食べるものや見る景色がずいぶんと変わったのは確かである。

ご近所さんからいただく採れたての野菜を夕飯にしたり、仕事終わりに歩いて蛍を眺めたり、空の澄んだ日に曽爾高原へ星を見に行ったり。曽爾で2年目の冬を迎える今、少しずつではあるけれど、この土地の空気が身体に取り込まれているのだと思う。

鎧岳は村のシンボルのような存在。

鎧岳は村のシンボルのような存在。

ぬりものの源流を見てみたいと思った

私はここ曽爾村で、漆に携わる仕事をしている。

漆というのは樹木の名称であり、そこから採取される樹液もまた漆と呼ばれ、ぬりものの材料となる。知ってのとおり、日本の漆塗りは世界に誇る伝統工芸。漆は日常の器から文化財まで幅広く使われる天然素材だ。しかし現在、日本で使われている漆の9割以上は中国産で、日本産漆の生産量は1割を割り込んだという。特に国宝級の文化財修復に使う国産漆の不足は、近年の深刻な問題として注目されている。

以前からこの問題に興味があった。漆器は普段から愛用していたし、漆塗りを習ったこともある。だけど、それまで扱っていた漆はあくまでも商品になった状態のものだった。漆芸材料のお店に行くと、漆はその種類ごとにチューブや樽に詰められ売られている。それが塗師と呼ばれる職人の手に渡り、ぬりものに形を変えて販売されたり、寺社の修復に使われたりする。

漆は樹液の状態でそのまま塗ることはできず、攪拌や加熱といった精製の工程を経て初めて材料として使えるようになるのだが、多くの場合、専門の工場もしくは塗り職人の手で行われるため、人の目に触れる機会はない。つまり、私たちのもとに届くまでのあいだに、漆はさまざまな人の手を介してその姿を変える。毎日使っている汁椀は、いわば漆の最終形なのだ。

「この不思議な魅力のある素材は、一体どこからきているのだろう?」

漆器や建造物になるもっと前の“源流”となる、木から恵まれる一滴。そこには一体何があるのか。純粋な好奇心があった。

そしてたまたま見つけたインターネットの記事がきっかけで、私は曽爾村という場所で漆の植栽活動をしている人たちの存在を知り、好奇心の赴くままに、この村を訪れることになる。

左のマットな漆器が新品。右は同じものを私が5年ほど愛用し、艶が増した姿

左のマットな漆器が新品。右は同じものを私が5年ほど愛用し、艶が増した姿

「ぬるべの郷」の再生を目指して始まった植樹活動

奈良県の北東、宇陀郡に位置する曽爾村は、昔から「漆部郷(ぬるべのさと)」と呼ばれ、その記録は平安時代の複数の古文書に残されている。

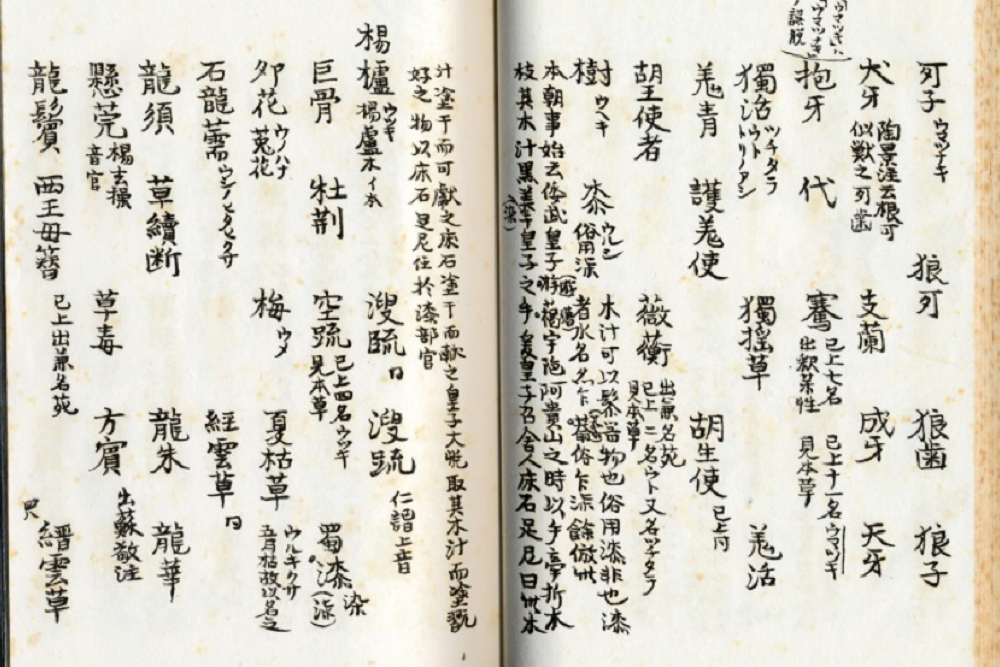

本居宣長による「古事記傳」には、現在の曽爾村が位置する地域について「古(いにしえ)の漆部郷」と記されている。また、「伊呂波字類抄(いろはじるいしょう)」という古辞書には、倭武皇子(やまとたけるのみこ)が曽爾村で漆を発見し、のちに漆を司る政庁を置いたというエピソードが残されている。

当時は漆の木が数多く自生し、それに関連する職人も多かったと推測されるが、それ以後の記録はなく、漆にまつわる歴史は平安時代を最後にぱったりと途絶えている。そして残されたのは「ぬるべの郷」という呼び名だけになった。

平安期の古文書「伊呂波字類抄」。中央部分が漆に関する記録

平安期の古文書「伊呂波字類抄」。中央部分が漆に関する記録

そんな曽爾村で、地元の有志グループ「漆ぬるべ会」が漆の植栽活動を始めたのは2005年のことだった。植栽や漆掻き(=木に傷をつけて漆を採取する作業)をしているのは、平均年齢60代の地元のお父さんたち。みんな「ぬるべの郷を復活させたい」という想いで、仕事の傍ら、ボランティアで取り組んでいる。

「漆は紅葉がきれいだから、新たな景観づくりにつながればいいなという気持ちもあってね」

いわれてみれば、このあたりは人工的に植えられたスギやヒノキといった針葉樹が多く、周囲にそびえる山を眺めても、秋に紅葉する木は少ない。鮮やかに色づく林があればどんなに美しいことだろう。

知識も経験もない状態からのスタート。失敗もたくさんあったそうだ。

最初に植えた約1000本の木がほとんど枯れてしまったのは、やせた土壌とシカによる獣害が原因。それでも諦めずに植林を続けるうちに、少しずつ適した条件が分かってきて、現在管理している植栽地ではおおむね順調に育っている。

漆の苗は、この地域にもともと自生する木から根を分ける「分根(ぶんこん)」という方法で増やしている。曽爾村よりも大きな規模で効率よく植栽や生産を行っている地域は日本にいくつもあるが、そういった他産地の苗の仕入れは行っていない。つまりここで育てられているのは、純粋な「ぬるべの郷」の漆林というわけだ。

植栽して3年ほどになる木。順調に育っている

植栽して3年ほどになる木。順調に育っている

たくましいお父さんたちのチームプレー

私がここで漆の活動に加わって何よりも驚いたのは、お父さんたちのたくましさだった。たとえば、漆掻きのために足場をつくる作業もそう。

漆掻きは毎年6月から10月のあいだ、だいたい4日に一度のペースで木の表面に傷をつけて行う。そのため、地上から7~8メートルを超える高さの自生木に、やぐら状に足場を組む必要があるのだ。しっかりと柱を立てて板を渡し、その上を歩ける耐久性をもたせてつくらなければならない。木の根元は足がすくむほどの急斜面だ。

「足場を組む」と聞いたとき、私は「到底素人にはできない作業だろう」と思っていた。しかし、村のお父さんたちは「これが当たり前」という要領で、近くの山から伐採してきた丸太や竹をてきぱきと集め、それらを運び、組み上げ、打ち付けて固定していった。

ものの半日で3段やぐらが完成。日常的に草刈りや農作業を行っているから、力仕事には慣れているのだそうだ。私はといえば、たいした作業もしていないのに疲労感でぐったり。たまたまメンバーの中に大工さんがいたからというのもあるけれど、山の材料を使って自分たちの手でつくるというたくましい精神とチームプレーが当たり前のように根付いていることに、私はびっくりしたのだった。

「どうしてまた曽爾村に? ここよりも大きな漆の産地はたくさんあるのに」

漆に詳しい人から、ときどき不思議な様子で尋ねられることがある。確かに、漆の生産について学ぶのであれば、大規模な産地である岩手県や茨城県に行くという選択肢もあったのかもしれない。

それでも私は、自分にとって良いタイミングで、「いいな」と直感したこの土地の景色や空気の中で生活できることを嬉しく感じている。

なにより、曽爾村が他の漆産地とは違うのは、ゼロからの再スタートであるということ。一千年以上ものあいだ、完全に途絶えていたわずかな歴史のかけらに光を当て、なにもないところから活動を始めた地元のみなさんの心身のたくましさに惹かれているのである。

そして私は、みなさんが組み上げた足場に乗って、初めての漆掻きをすることになるのだった。次回へ続く。

Writer|執筆者

並木 美佳Namiki Mika

東京都生まれ。2017年より地域おこし協力隊として曽爾村に移り住み、漆の森づくりや採取、商品開発に取り組む。文や写真で村の暮らしを伝えながら、草木染めユニット「山杜色satoiro」としても活動中。