そこそこのサラリーマンの身近にあった、農家になるきっかけ

生まれ育った土地を離れ、曽爾村へ移り住み、まもなく3年が経過する。

その間、「地域おこし協力隊」としてトマト農家の研修を受けながら、以前の記事で紹介した曽爾シネマを主宰するなどしてきた。

縁もゆかりもなかった奈良の地で独立し、人生の新しい一歩を踏み出そうとしている僕が、なぜ銀行を辞めて農業の道を選んだのか。どこかの誰かの役に立つことを願いながら、書いてみたいと思う。

僕は、昭和の終わりに堺という街で生まれた。そこそこ勉強をし、そこそこの高校・大学に進学。そこそこの就職活動を経て、地元の銀行に就職。そこそこの営業成績を残し、これからもリスクの少ない、そこそこの人生を送っていくのだろうなと思いながら、貴重な20代の時間を過ごしていた。

銀行在職時には、個人顧客への資産活用の提案営業が主な業務。投資性商品や保険の販売に加え、不動産会社と連携し、土地の有効活用の提案を行うこともあった。

地表に芽を上げる瞬間。必死に生きようとする姿が、どこか自分と重なる。

僕が営業の仕事を始めた頃の、お客さんとのやりとりを思い出してみる。

当時はちょうどリーマンショックが起きた後で、ドル円は80円前後。これが、政権交代とともに120円超えという相場だった。

ある日、お客さんと為替相場や市場動向について話をした後、「お昼ごはんを食べていき」と言われ、お言葉に甘えることにする。その人は「ちょっと待っときや」と言って家を出て行き、数分後には両手に二人分の野菜を持って戻ってきた。自家菜園で育てた野菜だ。ご馳走になってこんな風に言うのもなんだが、料理はとても簡単なものだった。でも、それがとても満たされるお昼ごはんだったのだ。

一方、土地活用の話の中で提案されるのは、アパートなどの収益物件で、その目先の利回りや収益と引き換えに差し出されるのが、農地だった。

輸入に頼る食糧、失われていく農地。世界の偉いおじさんの発言や政治体制の変化ひとつで貨幣価値が変わり、自分たちの食べるものがコントロールできない遠い世界の誰かに委ねられている。身近であるはずの食べ物が遠いものになっていきそうな気がした。食べ物を生産できる土地が身近にある重要性に、僕は気がついていなかったのだ。

「じいちゃん・ばあちゃんのお客さんが当たり前にやっている菜園。それはとても価値のあることなんじゃないか」

家に帰ってから、その日の気づきを踏まえ、自身の現状とこれからについて考えてみた。サラリーマンを5年経験し、社内で生きていくスキルはそこそこ磨かれていた。でも、自分で何か仕事ができるというスキルは何もなかった。起業できるスキルも、食べものをつくるスキルもない。

10年後、もし会社が潰れたらどうなるかを想像して、ゾッとした。まずは食べ物をつくるスキルを体で覚えよう。それがこれから先、自分が生きていくためにも、(将来できるだろう)家族を守るためにも最善の道だと考え、農業の世界へ飛び込むことを決めた。日々の何気ない仕事のやり取りの中に、僕の農業への入り口があったのだ。

求めていたスキルは、過疎地にこそあった

漠然とした危機感と目的が自分の中に芽生え、農業という選択肢にたどり着いた。

とはいえ、何をどこに相談すればいいかわからない。まずは「新・農業人フェア」という合同説明会に参加することにした。そこで、農業への入り口には「都道府県の農業研修制度の利用」「農業法人への就職」「地域おこし協力隊」という選択肢があることがわかった(この他にも選択肢はあるかもしれない)。

メリット・デメリットは人それぞれだが、当時の僕は「地域おこし協力隊」制度を使った研修に魅力を感じた。理由は、農業研修を受けながらも、地域の中に深く入ることができ、なおかつ資金面のサポートが手厚いからだった。

研修期間は3年。はじめの2年間は、親方のもとで基礎からみっちり学ぶ。最後の1年間は村の施設を借り、自分の判断だけで栽培を行う。当然だが、栽培だけでなく、売上の組み立てから経費計算、独立後に生計を立てていくための経営感覚も身につけなければならない。

夏の最盛期。トマトの樹の長さは、僕の身長を一気に追い越して、3〜4mにまで達する。

1日サボると、ハウスの中はジャングルのようになり、取り返すのに3日はかかる。

3月31日まで銀行員として引継ぎの業務をし、4月1日には曽爾村の畑にいた。人生の中で最も振れ幅の大きい1日だろう。農業の“の”の字も知らなかった僕が、師匠の元でゼロからのスタートを切った。

トマトは1年に1作しか栽培できない。それは目の前の作業が理解できないまま進むと、その作業は来年までやってこないことを意味している。とにかく必死でメモを取り、体に覚えこませる。予備知識のない僕が限られた時間で修得していくためには、目の前のことに問題意識を持ち、自分なりの仮説を立てる必要があった。

漠然と日々の作業を追いかけるだけでは理解できないことも出てくる。師匠の行うひとつひとつにどんな目的や意味があるのか。それに代わる方法はあるのか。

例えば、肥料の使い方や仕立て方。化成肥料を使う慣行的な栽培方法とオーガニックと呼ばれる栽培方法は根本的に何が違うのか。別のものを使うと生育にどう影響するのか。そもそも肥料が必要なのか。自分が納得して体に落とし込み、知恵として自分のものとするために、教科書や本を読むだけでなく、とにかく行動した。

奈良県内の農家さんだけでなく、飛騨や北海道、岡山、愛知など県外へもオフシーズンに足を運んで話を伺った。そこで気づいた、農家さんそれぞれの工夫や試行錯誤。インプットした内容を研修先の畑に持ち帰り、照らし合わせてみる。それを繰り返すことで、なぜその作業をしているのか、目の前の作業がいかに合理的なことなのか、スッと腑に落ちることも増えてきた。

知識が増えれば、また新たな問題提起が生まれる。今もずっと、その繰り返しをしている。

そんなこんなで3年が過ぎた今、親方をはじめ村の方々、役場の方々のサポートのおかげで、独立し開業するというスタート地点に立つところまで来ることができた。仕事を求めて都市部に人口が流出する地方の流れと逆行し、僕の場合は求めていたものは過疎の村にこそあったのだ。

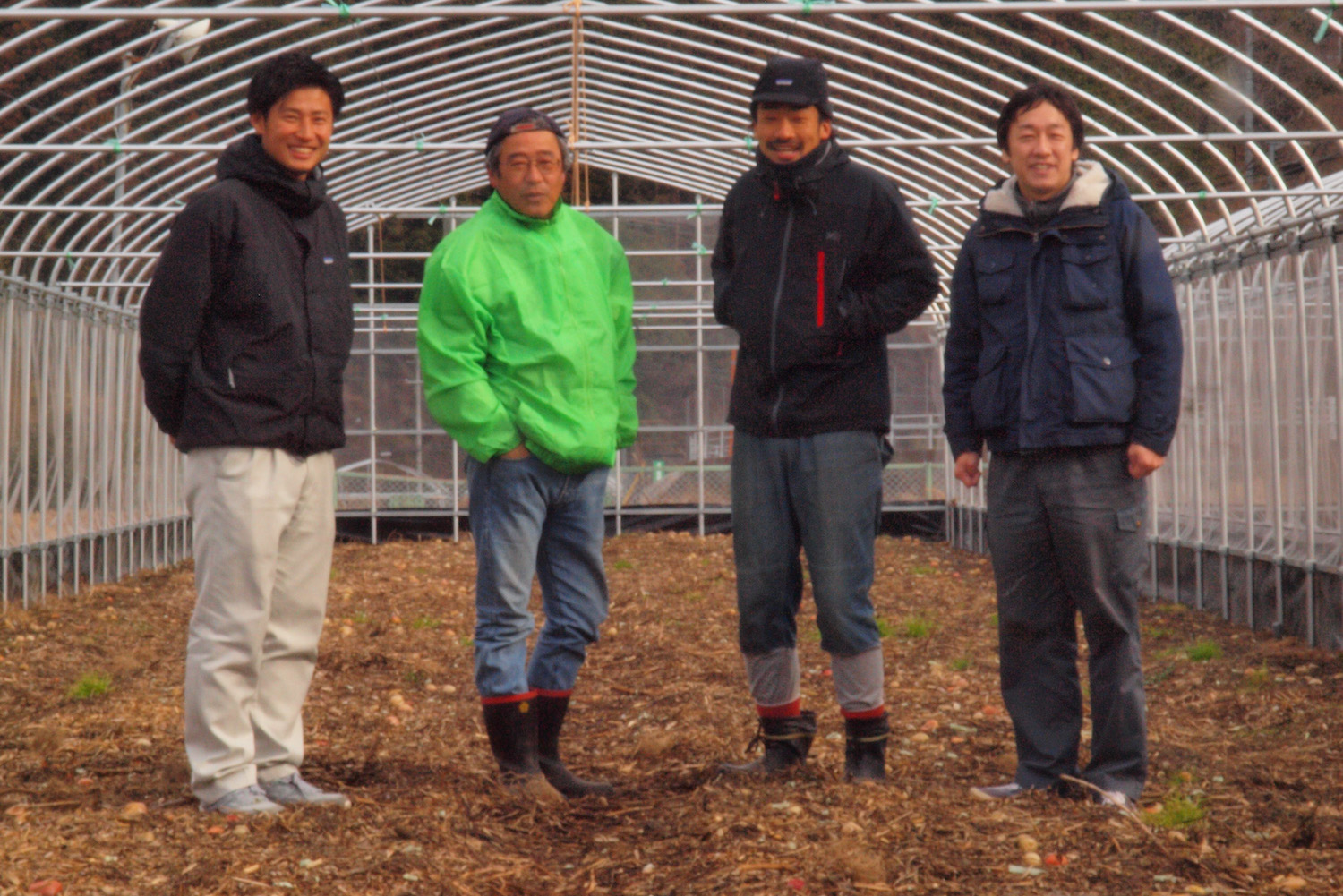

左から曽爾村役場の椿井さん、師匠の寺前さん、僕、農林業公社の高松さん。僕が挑戦したいと思ったことは

「面白いやん」「やってみたらええ」といつもポジティブに背中を押してくれる。

「生き方」を探して「前向きな選択」を積みかさねていく

さて、これからどう生きていくか。決まっているのは、農家として独立するということ。

農業で成功している人たちの考えを聞き、アドバイスをもらえばもらうほど、今の僕には「とにかく規模を拡大して、最新の設備を入れて、人を雇用して成功したい」という欲求がないことがはっきりしていく。きっと今は、農家という「生き方」や自分の欲求に従った「前向きな選択」に興味があるのだろう。

曽爾村のトマト農家のサイクルは、3月に種をまき、7月から11月末までが収穫期。冬は片付けや翌年の準備というのが慣例だ。トマト農家としての所得は、ある程度は耕地面積に比例する。現状の耕地面積では、1年間の収入を一作であげることは到底できない。必然的に、冬から春にかけて出稼ぎが必要になってくる。

そこでの「前向きな選択」も楽しみの一つ。農家としての自分とは別の部分で、人間の幅をどう広げていくか。そこに、僕という農家の個性が生まれてくるように思う。

話は逸れるが、僕は灯台めぐりの旅が好きだ。建造物としての灯台も好きだが、僕は灯台のもつ存在感に魅せられている。灯台は、船の往来が難しい波の場所にそびえている。そこで、どんな状況でも常に同じ灯りを放つ目印になり、行き交う船の乗組員に安心を与える。

これからの世の中、何が起こるかわからない。今までの安定が不安定になり、価値のあるものに価値がなくなるかもしれない。そんな世の中で、僕は灯りを放つ存在になれたらと思う。誰かが生き方に迷ったとき、逃げ場を求めたいとき、何かきっかけを探してたどり着く場が僕の畑であれば嬉しい。

今年も、畑に真っ赤なあかりが灯るのを楽しみに、今できる準備を地道に続ける。

7月上旬から順次、出荷がはじまる。去年よりも多くの人に、このトマトが渡りますように。

自分の生きる道が、誰かにとっての灯りになり、道しるべになる。そんな自分への宣言や期待を込めて、「畑のあかり」という屋号で、今年スタートをする。

「儲けにならないからと」時代に見捨てられ、人が離れていった農業で生計を立てるのは並大抵のことではないとわかっている。理想を掲げ、挑戦するも諦めざるを得なかった人たちもたくさんいる。経験豊富な農家の先輩たちのつくる野菜を超えるには時間がかかるし、いきなり大きなことができるとも思っていない。

だけど、目の前の土と人と誠実に向き合いながら、続けることが何よりも難しい農業を続けていく。その先に、“何者かになりたかった”自分が、ようやく“何者かになれる”、そんな未来があるような気がしている。

Writer|執筆者

大阪府堺市生まれ。銀行勤務を経て、地域おこし協力隊として曽爾村へ移る。現在は、トマト農家の修行中であり、2019年に「畑のあかり」の屋号で独立。その他、移動映画館「曽爾シネマ」を主宰。