蛾を見つけて、森の物語を編む人

写真・文=エリック・マタレーゼ(anaguma文庫)

4歳か5歳の時かな、このぐらいの蛾を…

「森と水の源流館」の企画調査班スタッフである古山暁(こやまあきら)さんは、そう言いながら手でリンゴより少し大きな形を作った。彼は小さい頃から、自宅の畑などで蝶や蛾を追いかけて捕まえるのが好きだった。

黄色が強かったから、多分ヤママユガだと思うけどね。

標本の作り方を知らなかった古山さんは、お母さんの裁縫針を使って段ボールにその虫を貼り付けた。「蛾が死んでいなかったから、段ボールの中でぐるぐるぐるぐる回っていた。それを見たうちの親が『ちゃんと標本を作らせよう』と思って、標本を作る道具を渡されて、そこから人生がこうなった」と古山さんは笑った。

この標本が虫の世界への扉になった。彼は小学校でカブトムシを捕まえるなどしながら、その世界をよいよい歩いた。大学院では奈良県のトンボを研究しながら、吉野川と紀の川の流域で捕まえたトンボ・蝶・蛾を標本にし、「森と水の源流館」に提供した。

その頃は、まだ源流館で仕事ができるなんて思っていなかったなぁ。

古山さんは2年前から昆虫の専門家として「森と水の源流館」で働いていて、先日館内を案内してくれた。ガラスケースの中には、流域にちなんだ標本が明るく展示されている。床には、吉野川・紀の川の流域地図が描いてあった。ケースの上には大きな水槽と環境のディスプレイが下流、中流、上流で分けられている。

この水槽は下流から中流、上流に行くイメージ。ここが和歌山の海です。なんでこんなところで和歌山の海を見せるのかというと、川上村で生まれた水の行き着く先がこの海だからです。

川上村の森から生まれる吉野川は、県内の大淀町や五條市、和歌山県の橋本市やかつらぎ町を通り、和歌山市の海へ流れ着く。森があっても森がなくても生きられるハグロトンボ、水が綺麗な川でしか生きられないアマゴ。このディスプレイは、環境と動物のつながりを分かりやすく見せてくれる。

源流館の役目は、周りにどんな生き物がいるか、自然の美しさと楽しさ、環境や川上村のことを子どもたちや大人に伝えて、興味を持ってもらうことだ。そこには川のつながりだけではなく、川上村の奥地にある、水を育む「水源地の森」のことも含まれている。

1999年、川上村は原生林を保全するために、740ヘクタールの森を購入し、水源地を守り続けている。「川上村の活動は、日本でも世界でも、すごく珍しいです」と古山さんは熱く言った。

村が環境を守るために口だけでなく、自然を守っているんです。それはとても素晴らしいこと。そして、その素晴らしさを発信するのが、僕たち源流館の役目です。

僕は古山さんにぴったりの役目だと思った。5歳の頃から好奇心を満たしてくれた自然への恩返しにと、古山さんは自然のストーリーをおもしろく語り、自分の楽しみを多くの人と共有してくれる。

「源流の森シアター」に入ると、大きなジオラマが現れる。トチノキやトガサワラの木の下には、ツキノワグマや鹿といった大きな動物から、テンやアナグマといった小さな獣、そのほか野鳥やカエルなど、様々な動物がいた。

古山さんは森のストーリーを語り始めた。

クマも鹿もアナグマも、イノシシも猿も木の実を食べる。そんな実がなる木があるから、こういう大きな生き物もいるし、それを育てる木が大きくなるために、いろんな要素がいる。動物のフンを昆虫が分解することで、土が栄養分として吸収しやすくしてくれる。自然というのは、一連のつながりの中にある。それがちゃんとつながっていたら森が健康だし、どこかで断ち切れてしまうと不健康になる。

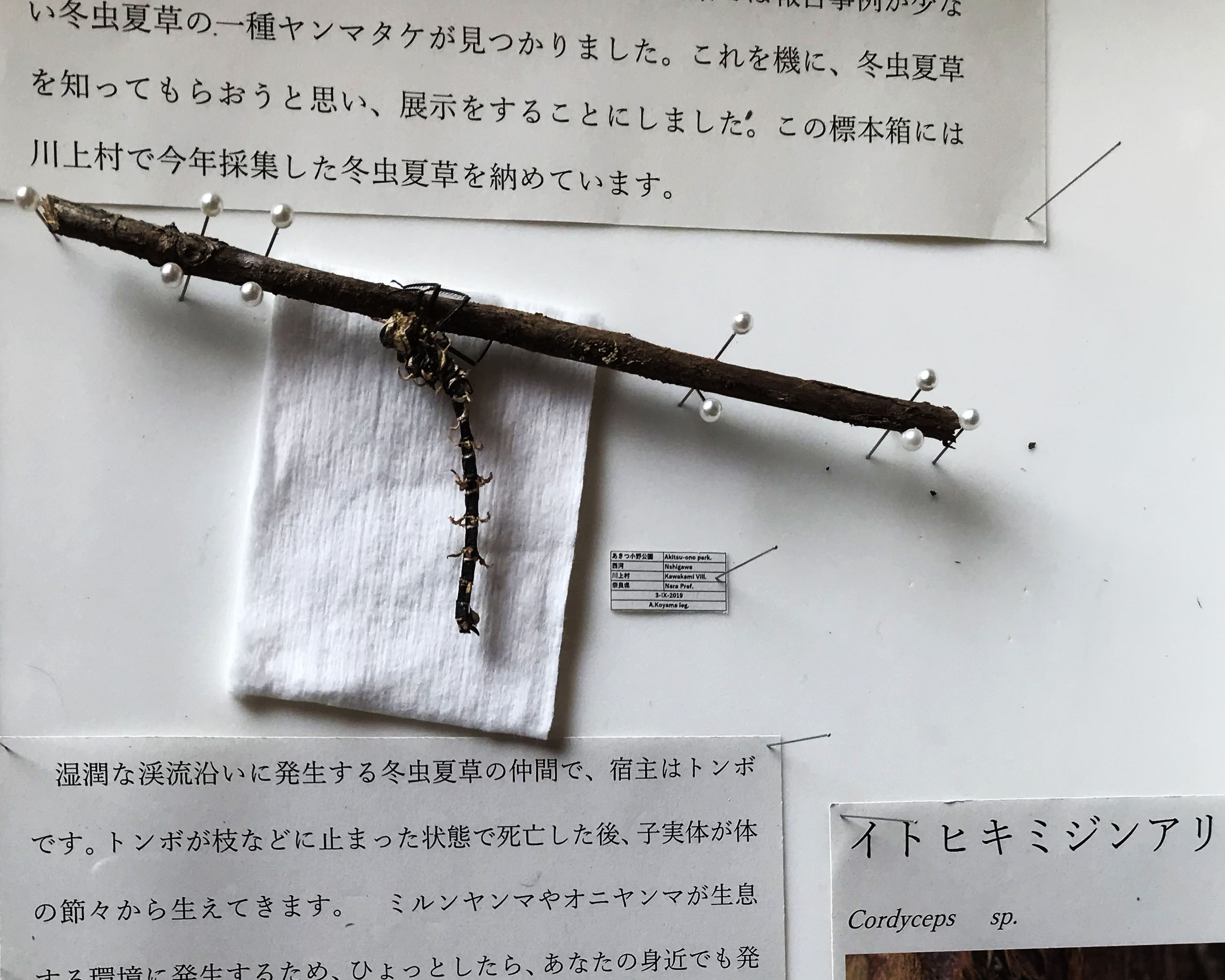

去年、古山さんは川上村西河地区にある「蜻蛉(せいれい)の滝」を案内していた時に、ミルンヤンマというトンボの死骸が木の枝にぶら下がっているのを見つけた。その死骸から鮮やかなオレンジ色のヤンマタケが生えていた。それは昆虫などに寄生する「冬虫夏草」というキノコの一種だった。

ミルンヤンマは村内の細い沢で生息していて、トンボに寄生するキノコは湿った環境を好む。このヤンマタケだけで、自然のつながりが分かりやすくなる。

「川上村の谷は湿った環境で、綺麗な水がずっと流れている。その環境を、ミルンヤンマとヤンマタケが伝えてくれる」と古山さんは嬉しそうに言った。しかも「蜻蛉(せいれい)の滝」は、その昔雄略天皇をアブから助けたと言われているトンボにちなんで名付けられたそうだ。古山さんはこんな風に、自然と物語を綺麗に編んで、川上村ならではのストーリーを語ることができる。

僕は古山さんと一緒に、ヤンマタケを見つけた場所に行ってみた。彼は湿った落ち葉の間を探して、今回はカメムシの死体に生えた「冬虫夏草」を見つけた。この「カメムシタケ」は細くて、鮮やかな赤色だった。

僕は虫の専門家でなくても、こんな風に虫を探して、楽しい発見ができることを実感した。

そして車への帰り道、古山さんは長い棒に付いた網を出して、慣れた手つきでクサギの花のあちこちをこすってみた。その網を下に戻して見せてくれた時、小さな葉っぱとチャバネアオカメムシが入っていた。「面白い人だな」と僕は思った。

古山さんと雑談をしながら、一つのシーンが僕の記憶にはっきり残った。彼はコンビニに夕飯を買いに行ったついでに、山々からコンビニの照明に集まってきた蛾や他の虫を捕まえる。これは趣味でも習慣でもなく、彼の特技だと思う。

コンビニのような極めて人工的な場所でも、自然の美しさを見つけられる特技だ。そんな人と話すのは、新たな世界への扉だ。動物と環境の関係が見えてくる。川の上流、中流、下流のつながりが分かりやすくなる。水を育む源流を守る必要性を実感する。そんな特技を持っている人は、とても貴重な存在だと思う。

古山さんの話を聞きながら、蛾を見つけた5歳の古山さんは、実は「我」を見つけたのではないか、と僕は思うようになった。「森と水の源流館」に来る子どもたち(と大人たち)は、森と川と動物のつながりを学び、これから自分たちの「蛾=我」も見つけるのだろう。